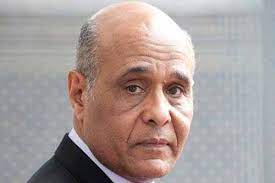

يتميز الناقد المسرحي الدكتور عبدالرحمن بن زيدان بدعوات حارة وواعية للنهوض بالمسرح العربي، ودفعه نحو التطور والعمق.

وهو عندما يطرح آراءه يطرزها بجرأة وفهم لديناميكية المسرح المغربي خاصة والعربي عامة,بعيدا عن الانفعالية والتقوقع أو التشرنق في بوابات مسدودة,وقنوات أغلق فتحاتها التكلس والجهل. إن دليلنا عل ما نقدمه هذا الحوار الذي يتضمن طروحات نجزم بأهميتها: فهو مثلا عندما يدعو الى الفرجة يؤكد على أن يكون لها لون وصوت وصورة المحلي للوصول الى العالمي، لا لإلغاء التواصل بين الثقافات الإنسانية,أو الرفض المجاني لها.. الخ

إن هذا الحوار الذي ننشره يطرح أسئلة عديدة تفتح مجالا للنقاش والحوار العميق الذي نهدف اليه.

* ما رأيك بمن يطرح الفرجة كبديل عن المسرح الارسطي بغاية تأصيل المسرح العربي؟

– هذه الدعوة,جاءت في الأساس ،بهدف مراجعة العلاقة القائمة بين المسرحيين العرب,والمرجعيات المسرحية الغربية,ولو ضع هذه العلاقة على محك التجربة المتطلعة الى تجاوز المسرح الأوسطي. وبناء المغاير وفق الخصوصيات التي يتميز بها التراث العربي من فنون شعبية,ومحكي شعبي واحتفالات وظواهر مسرحية هي أساس الفرجة العربية الأصيلة.

وفي نظرنا أن القطيعة المعرفية,وبتر العلاقة مع نظرية الدراما الارسطية مسألة فيها نظر، ذك أن مشروع كتاب ” فن الشعر ” يظل المنطلق لكل النظريات المسرحية الغربية التي ائتلفت معه,أو اختلفت,حول مفهوم المحاكاة ووسائلها، وحول وظيفة وطبيعة التراجيديا، وحول الأنواع الأدبية ” الدراما” و” الشعر الغنائي” و” الملحمة “، إنه مصدر كل الدراسات التي جاءت بعده لتتناول موضوع البلاغة والنقد وتشريح الدراما.

ربما ترجع هذه الدعوة الى سوء فهم لما يطرحه أرسطو، سوء فهم هدفه النظر الى الأمام,دون التعرف على التحول والتطور الذي مس نظريات الدراما من أرسطو الى برتولد بريخت وأوجست أو بول,وانطوان أرطو، وجروتوفسكي وجوزيف شاينا وبتربروك وغيرهم.

الزاوية التي يمكن النظر منها الى هذا الطرح هو أن النقاد والمنظرين المسرحيين العرب,أرادوا تأصيل المسرح العربي من فراغ ،ومن غياب المسرح عن تاريخ الثقافة العربية,فحاولوا تحويل هذا الغياب الى حضور ممتليء بالتوجه الى رفض كل ما هو غربي موروث أو وافد أو مترجم ؟ إن القطيعة هي انعزال عن قانون الحياة الذي هو الأخذ والعطاء، والتأثر والتأثير، والجواب والسؤال والتساؤل ؟ إنها حوار الصم الذي يؤدي الى ضياع التواصل والفهم والافهام.

إن هذه الدعوة _عندما نضعها في سياقها المعرفي والتاريخي والفني _ نجدها مع رواج المسرح الملحمي، واتساع رقعة حضوره في السؤال التنظيري الذي سكن المسرح العربي، تتخذ موقفا معاديا للمسرح الأوسطي,لأنه – مسرح يقوم على التطهير والاندماج والإغراق في الايهام,وبديله هو كسر الايهام المسرحي،واعادة بناء الكتابة ” الدرامية ” وفق التغريب والحكاية ،ووفق أيديولوجية مادية جدلية تجعل من المسرح أداة للتغيير، وليس أداة للمحافظة على الكائن والمسيطر دون البحث عن الحتمي.

بين رفض المسرح الأوسطي وبين البحث عن فرجة عربية لتأصيل المسرح العربي، ظهرت دعوات,وبيانات وتجارب مسرحية,يتفاوت مستوى حضورها المعرفي والفني، وتختلف اسئلتها وأجوبتها حول أطروحة هذا التأصيل,ولعل أهم ما يوحد خطوات البحث في هذه التجارب هو العمل على تحقيق الغايات التالية:

1 – تغيير أسلوب وطريقة كتابة النص الدرامي العربي، وذلك بالاعتماد على خلخلة السائد، والاعتماد على الظواهر المسرحية العربية,لجعل الخطاب المسرحي العربي، يراعي المتلقي العربي بخصوصياته النفسية والإدراكية وحتى الإيديولوجية.

2 – إنجاز فرجة فيها لون وصوت وصورة المحلي للوصول الى العالمي. وهي بهذا المعنى لا تجعل الفرجة تقوم على الرفض المجاني للثقافات الإنسانية,أو الإلغاء النهائي للتواصل بين الثقافات,لأن أرسطو أو الغرب بتناقضاته وصراعاته وثقافاته,بايجابياته وبسلبياته,حاضر فينا وبيننا، وما علينا إلا أن نمتلك القدرة على طرح السؤال النقدي على أنفسنا وعليه كي ستوعب مدى قدرتنا على إدراك مكونات هذا الآخر كي يكون تفاعلنا وحوارنا حضاريا وانسانيا متكافئا بعيدا عن التقسيم الاستعماري القائم على الثنائية الضدية,قوي مقابل ضعيف,ومنت ج أمام مستهلك,وشمال وجنوب,وعالم متقدم وآخر متخلف.

3 – رصد مكونات العلانية العربية في صيرورة الفعل الثقافي والسياسي العربي وجعل رؤيا الفرجة انفتاحا على المستقبل وليس انفلاقا في هذا العالم.

لقد دأب المسرحيون العرب على الوقوف ضد الثقافة التي قهرتنا فسلبت منا مكونات وجودنا، واليوم صارت الدعوة في هذا السياق أكثر إلحاحا لتأصيل المسرح العربي بلفته ومفرداته ووعيه الجمعي والفردي بعيدا عن كل احتواء يحول دون الدخول الحقيقي في زمن الحداثة العربية. إن الصحيح هو الا نتحدث عن حداثة مطلقة,أو تأصيل مجرد، أو حوار دون شروط,لأن الأفضل في البديل هو أن نستوعب أرسطو وبوالو وشكسبير وموليير وبيرناردشو ويونيسكو وكل المذاهب والتيارات والتجارب المسرحية الغربية إذا ما أردنا تطوير مسرحنا بعيدا عن كل شوفينية أو عزلة وانعزال قاتل,لأن الشوفينية تعني تحجيم الإنسان في المكان والزمان,ليصير جزيرة منعزلة عن الحياة وعن التواصل,جزيرة مفصولة عن الأخذ والعطاء.

أليس المسرح وجودا حضاريا وفعلا إنسانيا، حياته تكمن في التواصل والتغير والتغيير، وممات هذا المسرح هو مصادرة فعل الاختيار والاختلاف والكشف عن جوا نية الإنسان بالمدهش والغريب والعجائبي؟

إن البديل بدون هدف وأصل ومرجعيات واضحة لا يعني سوى التشتت الذهني والتبعية التي تعيد ما قيل وما يقال في أصالة مزيفة هي للاستهلاك الآني مصنوعة تلبي الظرفي والزائل ولا ترتبط بالجوهر في رحم المجتمع والإنسان والكون.

* أين يقع النقد في مسيرة المسرح العربي؟

– بالرجوع الى تاريخ النقد العربي، نجد أن ما كان يملك شرعية الوجود والقراءة والكتابة عن الإبداع هو نقد الشعر بكل تلويناته وأدواته وأصواته التي توزعت بين قراءة المعنى – تارة – وبين قراءة المبنى – تارة أخرى. هذا النقد مارس سلطته على الإبداعية العربية – في الشعر- كما أن هذه الإبداعية نحتت لنفسها مكانة هامة في سيرورة هذا النقد، فجعلت منه مرآة لها، وجعل هو نفسه ووجوده صورة ونسخة لما في هذه المرآة.

ولعل أهم ظاهرة تلفت النظر – في هذا التاريخ – هو غياب ممارسات إبداعية أخرى – كالرواية والمسرحية,مما أهل الشعر أن يكون الموضوع الأساسي الذي يشتغل عليه هذا النقد حين يقتحم مغاوره ومسالكه,وحين يكشف عن صوره الشعرية مبرزا بلاغته ونظمه وشعريته,دون تحريض الكتابة العربية على الدخول الى أجناس أدبية أخرى. وهذا هو السبب الذي أحال نقد الشعر مركزا، وجعل باقي الأجناس الأدبية وهي في تكونها هامشا لاهتمامه وعنا يته,إنه النقد الذي يبتعد عن هذه الأجناس / الهامش ليحكم – أكثر – العلاقة التي تجمعه بالشعر / المركز سواء كانت علاقة توافق أو تضاد، أو كانت علاقة رفض أو قبول,إنها الجدلية التي تقدم صورة التراكم والتقاليد الأصيلة التي وفرها الشعر لحياته داخل الثقافة العربية,فمرة يكون وراء ثورة النقد وتطوره ومرة يكون سببا في تحفيز ذاته على تحقيق السبق والطليعة فيكون أمام النقد وليس خلفه,وهذا بعكس المسرح الذي يعد طارئا على الثقافة والمجتمع العربيين,ويعد مغامرة إبداعية يتأرجح وجوده بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل,وهي نفس حالة النقد المسرحي.

إن الحديث عن النقد وموقعه في مسيرة المسرح العربي يفرض _بالضرورة ~الكلام عن المسرح كموضوع لهذا النقد لأن تحديد الموقع مهناه الإقرار بوجوده مواقع لها اعتبارها وقيمتها وتراكمها في صيرورة المسرح العربي، معناه كذلك إثبات وجود موجود في هيئة يرتاح الإنسان لهذا الوجود دون شك,ودون سؤال أو تمحيص.

لنتحدث عن موضوع هذا النقد وتاريخه:

إن تاريخ المسرح العربي أمامه وليس خلفه,وتجاربه الماضية – محدودة ومعدودة السنوات,وتجاربه الآتية والحالية مفتاح لوجوده المستقبلي,ووجود هذا النقد، فهي أفق لهذا التاريخ المؤجل,وهي عنوان المامي والآتي، وصوت اليوم وما بعد اليوم,وحقيقة الجوهر وليس العرض. إن المسرح العربي يعيش – مع كل تجربة – مخاض ولادة جديدة – نقول عنها إنها الولادة المشتهاة,والعالم المحلوم به,مع هذا المخاض يعاني – هذا المسرح – صعوبة إعطاء الهوية لذاته ولصوته ولجمهوره,لأنه يعيش توزعا بين الهناء والهناك,ويحيا صراعا حضاريا من أجل إثبات الذات,ورد الاعتبار لهذه الذات بوعي تاريخاني يحفز على الكتابة المثقفة,ويحفز على اللقاء والاختلاف حتى تصير الذات وهذا الصوت,وهذا الجمهور منتميا بالمسرح الى الظاهرة الحضارية الحيوية التي تؤكد حيوية الإنسان والمدينة.

مثل هذه الهواجس كانت تشكل – مع كل لحظة ملامح المسرح العربي، وكان المبدعون المسرحيون فيها – من مارون النقاش الى رياض عصمت وعزالدين المدني، والطيب الصديقي، وسعد أردش ويسري الجندي وعلي عقلة عرسان وفرحان بلبل وممدوح عدوان وخالد محيى الدين البرادعي وجلال خوري وروجيه عساف وسعدالله ونوس ومحمد سكين وعبدالكريم برشيد وغيرهم من المبدعين يدافعون عن مشاريعهم ورؤاهم التي تحركها قوة المماحكة مع الذات,ومع الموضوع لانتاج ما لم يتم انتاجه,وابداع المتميز والمختلف بعيدا عن الاقتباس أو التوفيقية الماكرة,أو الترجمة الرديئة,أو الأخذ من الغرب دون تمثل أو استيعاب لطبيعة الظروف التي تنتج وعيها الخاص في إطار زمن وعلاقات مادية معطاة.

من هذا التنوع بين المبدعين,وضمن البحث عن إمكانات تأصيل المسرح العربي بلغته وذوقه وموضوعه,انطرحت قضية قراءة هذا المسرح الذي حرض النقد على تحريك اهتمامه بهذا الشكل وبموضوع كتابته لرصد خصوصيات ممارسة أدبية وفنية لم يألفها الذوق العربي لسببين.

1 – تناقضها الصارخ مع الظواهر المسرحية العربية الأصيلة التي صارت هامشا تحت تأثير وضغط ثقافة المركز – مما أعطى للشكل العربي حضورا قويا حال دون تطوير هذه الظواهر وفق حاجات ومتطلبات المجتمع العربي وتطوره.

2- غرابة هذا الشكل الغربي – عن تاريخنا ووجداننا، الشكل الذي كرس تجارب محدودة في الثقافة المسرحية العربية حتى تم اعتبارها المثال الذي يجب اتباعه والتقيد بشروطه,وعدم الخروج على تعاليمه.

بين التناقض والغرابة لم يستطع النقد المسرحي العربي أن يمتلك أدواته الإجرائية,ولم يتمكن من الدخول في طقوسية الفرجة من أجل نقدها وتفكيكها واعادة تركيبها وفق منظومة فكرية وفنية متماسكة ومنسجمة يقوم انسجامها على الخلفيات الثقافية والمعرفية التي تقرأ المسرح بالمسرح,وليس بأدوات خارج هذا المسرح.

إن موقع المسرح _ عندنا في الوطن العربي – يتحدد بإشكالياته _ أولا _ ثم بإشكالية وجوده _ ثانيا. وموقع النقد نفسه يتحدد بموقع المسرح وبالهيئة التي يوجد عليها هذا المسرح,ثم بعلاقة هذا النقد بأدواته وبالمناهج النقدية التاريخية والاجتماعية والأيديولوجية والبنيوية والسيميائية والتفكيكية.. واغفال هذه العلاقة الجدلية بين الموضوع _ المسرح وطريقة تلقيه إنما يعني إغفال هذا الصراع بين مسرح يريد تأسيس خطابه داخل المسرحية والتمسرح,وبين نقد يسعى الى رصد حركته والتحكم في ميكانيزماته لمقاربة حركية التأسيس,وكشف ثابتها في زمن يدعو الى التغير والتحول والاضافة النوعية للثقافة الإنسانية وليس البقاء على الهامش وفي الظل.

لقد جرب النقد المسرحي العربي كل الإمكانات التي تسعفه بفهم هذه الحركية وهذا التأسيس. إلا ان تجريبه كان أحيانا أو في غالب الأحيان ينطلق من فراغ,لغياب الثقافة العميقة والإحاطة الشاملة بالمناهج النقدية المسرحية,مما ترتب عنه غياب المصطلح النقدي المسرحي عندنا الذي يمكنه قول كلامه بمفاهيم محدودة تعرف كيف تضبط دلالاتها.

إننا ومن بداية المسرح العربي المفترضة (سنة 1846) الى عام 1993)، ونحن نبحث للنقد المسرحي العربي عن موقع,ونتساءل بإلحاح,إذا كان هذا التراكم النقدي موجودا فأين النقاد؟ أو بتعبير آخر اذا كان النقاد موجودين فأين هو هذا النقد؟

الإجابة الصحيحة هي أننا لا نملك نقادا متخصصين يضطلعون بهذه المهمة,وغيابهم أدى الى اختلاط الحابل بالنابل في التراكم الذي نتوفر عليه في مجال النقد المسرحي. فباستثناء بعض الكتابات التى. أعطت لنفسها تميزها، و فرضت على خطابها كل هيبة وجلال يراعيان طبيعة ووظيفة هذا المسرح فإن السائد هو الكتابة السريعة المجاملة التي احتلت الموقع الهام في مسيرة المسرح العربي، الا أنها لا تمارس أي تأثير على المسرح,ولا ترقى الى القيام بدور المحرض والمحفز لهذا المسرح على تغيير أدواته ومناهجه وأسلوبه لمواكبة التطور السريع الذي تعرفه التجارب المسرحية العالمية.

عندما نتحدث عن الموقع فإننا لا نعني ثبوتية الحالة,أو الحديث عن الموقع الذي يصير مؤسسة ترسم للمسرح النهج الذي يجب اتباعه في الكتابة,لأنه لو أصبح الأمر كذلك فإن هذا الموقع الثابت يصير ايديولوجيا تصادر المختلف عنها وتكرس ما يتطابق مع منظورها ورؤيتها للعالم.

إن الموقع معناه هو اللاموقع,معناه هو إزالة الحدود بين الأجناس الأدبية والفنية,والاستفادة من كل الأدوات الإجرائية والتقنيات التي نحرر بها المسرح من المسرح. ليتحقق هذا المشروع المسرحي والنقدي الذي وضع لبناته كل من د. عزالدين اسماعيل,ود. علي الراعي، د. ابراهيم غلوم,محمد الديوني، وفاروق اوهان,ود. محمد يوسف نجم د. عبدالله أبو هيف,وخالد محيى الدين البرادعي، وفؤاد دوارة وغيرهم من النقاد الذين صارت كتابتهم ذاكرة للمسرح العربي، فكان لها صوتها ضمن الأصوات التي تكون التجربة المسرحية العربية,فكانت لها سيرتها التي توازي أو تسبق مسيرة المسرح العربي، وهو ما يبرز في التنظيرات العربية للمسرح عندما بدأ السؤال النقدي يحرك ثبات هذه المواقع,هادفا الى استعجال العدم بالوجود، والتقليد بالتجديد والسكون بالحركة,والإتباع بالابداع,لأن النقد صار إبداعا على إبداع,وكتابة فوق كتابة كلاهما دال على المعرفة والإحاطة بموضوعه وبإشكاليات هذا الموضوع وهو ما يؤكد أن النقد المسرحي العربي لم يعد محايدا يشتغل دون أدوات. لقد بدأ يسعى الى توفير معجمه المسرحي الجديد ليتجاوز المعجم السياسي والأيديولوجي الذي كان أكثر وضوحا ما بعد الخمسينات. إلا أن هذا السعي تحفه بعض المخاطر الناتجة عن التعثر الذي بدأ المسرح العربي يعرفه بعد التسعينات.

* ما وجهة نظر المسرحي عبدالرحمن بن زيدان بأزمة المسرح,هل هي أزمة نص؟ أم مخرج أم جمهور؟ او ماذا؟

_ منذ أن ظهر المسرح العربي كممارسته في كتابة النص الدرامي وفي إخراجه فى في تلقيه وهو يعيش أزمة بنيوية تحيل على نفسها _ أولا _ كممارسة تريد أن تحدد مفاهيم تجريبها، ثم أنها تحيل على أسلوب العمل الذي يحول الكلمات والحوار والإرشادات المسرحية الى فعل متحرك فوق الركع يمتلك رموزه وعلاماته ودلالاته في تركيب توا شجت به وفيه رؤية المبدع.

تتجلى هذه الأزمة البنيوية في المفهوم الذي كان ينتج هذا النص الدرامي وهو غالبا ما كان مفهوما يقف عند الفهم المحدود للمسرح كأدب ولا يتقداه الى ما هو فني وجمالي,هذا المفهوم لم يستطع التحرر من هيمنة الذاكرة الشعرية على الكتابة للمسرح,ولم يستطع التخلص من المحرمات التي كانت تسد المنافذ على الكتابة لولوج عوالم الكتابة كدوار فيه حوارات يربط فيما بينها فعل المسرح وليس فعل الشعر الذي هو التخييل في الصور الشعرية والبلاغية التي تنتج نصا ينطق فيه صوت الشاعر في المونولوج جليا أو مخفيا يتحايل بلعبة الضمائر كي يتحدث عن الأنا وليس على النحن.

إن هذه الذاكرة الشعرية العربية التي اصطدمت بالمسرح الغربي لم تتمكن من تحويل الصدمة الى فعل واع يتمثل المفاهيم ومكونات الممارسة المسرحية الغربية عبر العصور، لأنها ذاكرة انفلتت – مرحليا – من ماضيها لتؤسس هذا المسرح لكنها عندما عادت الى مرجعياتها في الواقع,وفي التاريخ,وفي الإبداع أعادت للشعر مركز يته,وأكدت هامشية المسرح لأنه متناقض مع طبيعة مجتمع لم يتحرر من عقدة التبعية وتحريم الخوض في الجنس,والسياسة وأمور الدين,وهذا ما ترتب عنه: تكريس اللفة الأدبية في المسرح,والحفاظ على سلطة النص سواء المقروء أو ذاك الذي يصير حياة فوق الركع,وهذا كان يتم على حساب الجسد كمدنس لم يستطع المخرج العربي استنطاق ميتافيزيقا هذا الجسد لجعله علاقة دالة على ثوابت الإنسان ومتغيراته وفق الثنائيات الضدية التي تتحكم في الصراع بين الأنا والمجتمع بين الأنا والأنا، بين الأنا والأسئلة الميتافيزيقية التي سكنت الإنسان منذ الخليقة ولا زالت تحيره الى الآن.

إن المسرح كتابة متعددة وليس كتابة فردية,والإبداع فيه إبداعات لها أدواتها وتقنياتها وصنعتها وأسرارها التي لا يعرفها إلا الضالعون في العلم,وفي إدراك كنه المسرح كفلسفة وعلم وفن ورؤية للعالم. والفاء أي مكون من مكونات المسرح يدل على أن الخلل ليس في هذا المسرح وانما هو في ممارسي المسرح ،وان النقص لا يوجد إلا ضمن هذه الأزمة البنيوية التي تتعلق بالمفاهيم السائدة حول المسرح,وترتبط بموقف المجتمع من حرية القول والفعل والمغايرة والاختلاف.

إن المسرح فعل جماعي وظاهرة حضارية,أراد لها المسرحيون العرب أن تكون التعبير الحر للإنسان الحرفي الوطني الحر، لقد أراد الرواد استنباتها بدافع من الخطاب النهضوي الذي طرح العلاقة اللامتكافئة بين العرب والغرب,وهو ما مكن كل الكتابات المسرحية من استنبات الظاهرة المسرحية العربية بمقومات تراثية للدفاع عن الذات أمام قوة وتقدم الغرب.

كانت تمظهرات الأزمة تظهر أولا في نص المؤلف باعتباره مشروع العرض,أو مشروع الفرجة التي تحقق التواصل والوجود في زمن يلتقي فيه نص المؤلف بنص المخرج ليتحقق نص الجمهور.وبالرجوع الى كل النصوص المسرحية العربية سنقف أمام الحقائق التالية:

1 – هذه النصوص لازالت تبحث عن أسرار الكتابة الدر امية,فلا تقف إلا على معلومها ومعروفها وسهلها.

2- انها نصوص لا نجد فيها مشروعا يقدم فوق الركح لأن جل الذين كانوا يكتبون للمسرح هم مؤلفون وليسوا مخرجين.

3 – إن المفهوم السائد في كتابة النص هو المفهوم المعزول عن صيرورة وتنامي فعل الكتابة في الغرب.

4 – ان الشعور بالنقص في كتابة هذا النص هو الذي دفع بكثير من الكتاب والمؤلفين الى تجريب الكتابة وفق المنظور الواقعي أو العبثي أو الطبيعي أو الرمزي، الذي يجرب لتأسيس فعل ناقص يبحث عن الكمال.

5- الدعوة الى إلغاء الكلام والنص الدرامي واعتماد نص المخرج.

هذه الحقائق تقدم لنا حقيقة الكتابة المسرحية كنص أدبي، وتنقلنا الى الحديث عن المخرج كمبدع ثان لهذا النص لأنه لا يستنطق ملفوظ النص – فقط – وانما يؤثث فضاءه جماليا لتكون عملية الترئية والمشاهدة بليغة في أبعادها، محققة مسرحتها كما تحقق القصيدة شعريتها عندما يتم خلقها، أي أن عملية الإخراج قد تمكنت من التحكم في خصوصيات المسرح لانتاج خصوصيات العرض المسرحي أدبيا وفنيا وجماليا، حيث الصمت لغة,والحركة لغة,والرقص لغة والنور والظلمة لغة,أي أن كل ما في الركع,يشعر المتلقي بلذة هذه اللغات التي صارت هي الكلام الذي يتكلم عن وحدة العرض في الرؤيا وفي الحركة وفي الدهشة التي تدهش بعوالم وفعل هذا الكلام. الا أن المخرج المبدع عندنا وفق هذه المعطيات لم يتمكن من الإعلان عن صوته – لأنه – وان كان مدركا لبعضها – فإنه يلغي بعضها الأخر، ولا يعطيه أية قيمة الا في الحديث الذي يكون على هامش العرض أو موازيا للعرض أو بعد العرض.

إن المسافة بين المؤلف ونص العرض تبقى قائمة,وتزيد اتساعا كلما استحضرنا النظريات المسرحية العربية التي كانت تدعو الى تأصيل المسرح العربي، وتأصيل مفرداته,وفرجاته انطلاقا من ا لتراث العربي والتاريخ العربي والمحكي الشعبي، والوعي الجمعي الذي يعطي للممارسة المسرحية حيوية تحمل دهشة اللحظات في سؤال المبدع حول مكونات الكتابة الأدبية والسينوغرافية,هذه المسافة لا تعني إلا أن قطبي الكتابة للمسرح على طرف نقيض,المؤلف في واد والمخرج في واد آخر. وهو ما تتمثل صوره في نجاح النصوص المؤلفة للقراءة أكثر من نجاحها للعرض وان امكانات تقديمها تظل محدودة لأن الحلقات الضائعة في الكتابة قد تضيع الفرصة على المخرج كي يملأ هذا الضياع بإبداعه الخاص.

إن كتابة النص الدرامي تبحث عن إمكانات التحقق,والمخرج يبحث عن تحقيق الإمكانات لإنجاح عرضه,والجمهور ينتظر هذا الموعد حتى يقبض في المسرح على اللحظات الهاربة منه في الواقع ليرى نفسه وواقعه بما هو ملفوظ ومرئي ومسموع ومهموس. وهذا ما جعل المخرج العربي متوزعا إما بين صناعة الفرجة كما هو الشأن لدى الطيب الصديقي، أو إبداع الفرجة انطلاقا من نص ينتمي الى المسرح كما فعل قاسم محمد أو عوني الكرومي أو فواز الساجر وأسعد فضة والمنجي بن ابراهيم وسمير العصفور وكرم طاوع وجواد الأسدي وفؤاد الشطي ومحمد البلهيسي ونادر عمران وخالد الطريفي وغيرهم ممن كتب نصا سينوغرافيا أعطى مرض حياته الخاصة.

إذا كان التوافق أو التقاطع أو القطيعة موجودة بين المؤلف والمخرج فإن الأزمة تشمل المتلقي العربي أي الجمهور بذوقه المتعدد، وادراكه وعقله وفكره فيصير هذا التوافق أو التقاطع.او القطيعة منعكسا على الجمهور العربي الموجود أو المفترض ،لانه جمهور موزع بين الخصوصيات الاجتماعية والسياسية لكل فضاء ثقافي وجغرافي ومأخوذ بوظيفة هذا المسرح سواء كانت وظيفة تجارية محضة تمتص غضبه فتريحه بالشعارات السياسية والخطاب الهادف للواقع بعروض استعراضية غارقة في المتعة الجنسية التي تحرض على نسيان الواقع المادي للدخول الى المتعة الآنية التي تنسي الواقع وما يحبل به من تناقض وصراع وخلل. أو كانت وظيفة سياسية مباشرة أو غير مباشرة بشكل تنفيسي ساذج.

تؤدي مثل هذه الأعمال السهلة في الكتابة والإخراج الى ما لا تحمد عقباه عندما تعمد الى تعليب ذوق المتلقي وتدريبه على تقبل السهولة والضحالة والاندماج في السلوك العام الذي تقدمه هذه الأعمال حتى ولو كان سلوكا يتنافى والذوق العام.

إن أزمة المسرح العربي هي أزمة مركبة ومعقدة فيها ما هو جلي وفيها ما هو متستر وغير معلن عنه. وعندما نقول إنها أزمة بنيوية فللتوكيد على أن المجتمع العربي لم يدخل زمن العقلانية,وان السياسة المتحكمة فيه لا تنتج إلا مؤتلفها لتلغي نقيضها. وإن البنيات التحتية التي تدعم وجود هذا المسرح غير متوافرة بالقياس الى البنيات التحتية المتوافرة في كرة القدم وغيرها من الفرجات التي تكون متنفسا للجمهور العربي.

لقد أسهمت وبكل جرأة _ كل دعوات النقاد والجماعات المسرحية العربية الى فك عقد هذه الأزمة,مقدمة مشاريعها لتحرير المسرح العربي من المؤسسة الفنية المسيطرة,إلا أن كل مساهمة _ عندما لا تحقق مشروعها تصبح طوباوية,مثالية,لان الواقع المادي والسياسي المتحكم يخنق أنقاسها حتى لا تستمر في الحياة المسرحية,اليوم نلاحظ غياب كثير من الفرق القومية عن الساحة,ونلمس بمرارة سكوت كثير من المسرحيين عن إعلان صوتهم,ونرى عزلة قوية مفروضة على العاملين في المسرح.

هل هي أزمة كتابة ؟ أم أزمة اختيار؟ أم أزمة واقع ؟ ام أزمة فكرر؟

مثل هذه الأسئلة وغيرها هي التي تأخذنا الى أقصى درجات الوعي بالأزمة للحديث عنها، أزمة بصيغة الجمع وليس الفرد، لأن المسرح العربي هو صورة الواقع العربي الذي يدخل بالجواب الجاهز أزمنة جديدة من المفروض أن تحرضه على مواجهة تغيير هذه الأجوبة لطرح الأسئلة حول الهوية وحول الآخر/ الغرب,وحول التاريخ والواقع وموقف هذا الواقع من الإبداع شعرا كان أو رواية أو مسرحا.

هذه الأجناس الأدبية في علاقتها بالفكر وبالفلسفة تواجه اليوم صعوبات كثيرة يحرك دواليبها، ويضبط خطواتها ويتحكم في أهدافها ومراميها النظام العالمي الجديد، والإعلام الغربي، والتكنولوجيا التي أعطت للصورة إمكانات الرواج والانتشار بدلالات محكمة بالرغبة في الهيمنة على العالم والإبداع والإنسان والزمن,وهو ما يعطينا الصورة الحقيقية للإطار الذي تتحرك فيه أزمة المسرح العربي الذي بدا تحت ضغط وسائل الإعلام يخلي مكانه للمسلسلات والأفلام والصورة التي أصبحت سيدة الخطاب بامتياز، لكنها الصورة التي نستقبلها ونستوردها من الآخر فنرى ذواتنا من منظوره ومن مصلحته فينا وبنا لأن الوطن العربي يملك التاريخ والتراث والبترول والفوسفات والإنسان,أما الغرب فيملك الأدوات التي ينهب بها كل هذه الخيرات ليبني زمانه ومستقبله من راهن الواقع المادي والفكري والأدبي العربي المهرب من العرب اجبارا لا اختبارا.

*- كيف يعرفنا المسرحي عبدالرحمن بن زيدان عن حركة المسرح المغربي المعاصر، وما المشكلات التي تعترض طريقها؟

_ صورة المسرح المغربي هي جزء من فسيفساء المسرح العربي، وهي مكون هام من مكونات تاريخ هذا المسرح من البداية الى الآن,وطبيعته لا تختلف عن باقي التجارب العربية التي تمهرها نفس المحفزات ونفس العوامل التاريخية بطابعها الخاص.

والحديث عن المسرح المغربي معناه تناول التفرد والتميز الذي يجعل من حركته ونتاجه أكثر عمقا في أشد المراحل تواترا وسخونة وصراعا، فهذا المسرح وان اختلفت أشكاله ومضامينه وخلفياته فإنه يتحدد بأبعاد تتآلف – غالبا فيما بينها _ لتنتج خطاباته ومواقفه بأبعاد يكونها الأيديولوجي والجمالي والفني كبؤر للتوتر تلتقي فيها جميع الولادات التي ترتبط بالعالم بهدف انتاج وعي بهذا العالم.

عندما نبحث عن تفسير لهذا التفرد أو عندما نكشف عن أسرار دينامية الفعل المسرحي داخل هذا التفرد، يستوقفنا العامل التاريخي كفاعل أساسي في هذا التفرد، لأن حجم الأحداث,وتفاعلاتها، والصدمة الحضارية مع الغرب والارتباط بالفكر القومي كانت وراء اعتمال هذه المكونات في موقف المثقفين المغاربة في مرحلة الحماية الفرنسية والاستعمار الأسباني على المغرب,وهو الموقف الذي صيغ في وعيهم التاريخي عندما جعلوا المرجعية المشرقية,وخطابها النهضوي وفكر اعلامها، والأطروحة السياسية,والنظريات الأدبية سبيل وحدتهم الى الوحدة ممرين على أن الفعلين الثقافي والسياسي لا يفترقان,فانكتب الوعي بهم في الشعر الوطني، وفي مسرح المقاومة,وفي باكورة النتاج القصص فكان الطابع الذي يغلب على المكتوب هو الانطلاق من المحلي الوطني للوصول الى ما هو قومي، يتجلى ذلك في الشعر ألذي كان موسوما بكتابات محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي ومدرسة الديوان,وأبولو، والرابطة القلمية,إضافة الى التجارب المسرحية التي كان بعضها يصل الى المغرب عن طريق بعض الفرق التي كانت تقوم بجولات في الوطن العربي فتحقق التواصل مع الشعب العربي، فزيارة فاطمة رشدي، ويوسف وهبي وانتشار المجلات المصرية بصعوبة جعل أقطاب الحركة الوطنية يكتبون مسرحا يقوم على تمجيد البطولة العربية وذلك بتوظيف شخصيات تاريخية كرمز للعروة الوثقي التي توحد العرب من المحيط الى الخليج. لأن الاستقلال لا ينال بالتمني والتحرر لا يتحقق بالانتظار، والخروج من طور الجمود الى التطور لا ينجز بالقول دون الفعل.

في هذا الإطار تحددت المعالم الأولى للثقافة البديلة الموروثة من عهد الانحطاط وبدأت النهضة الثقافية تعلن عن ميلادها، فمن المنظور القومي بدأ بناء الذات من الداخل,فأعطيت لهذا البناء تيماته وأشكاله المنسجمة مع طبيعة المرحلة,ومن هذا المنطلق بدأ مسرح يقدم قضايا الانسان في نصوص إما مقتبسة,أو مكتوبة,أو مترجمة,وكانت اللغة العربية أساس الكتابة المسرحية لأنها الوجه القومي الحقيقي للتواصل الذي يواجه دلالات رموز اللغة الاستعمارية.

في ظل هذه الوضعية المحكومة بهذه الاختيارات لم يكن أمام رواد الحركة المسرحية المغربية قبل الاستقلال سوى إلغاء المسافة بين الفعل الثقافي والسياسي,ورفض كل تواطؤ ابداعي يصالح راهن اللحظة,ويدافع عن حالة الانبهار بمظاهر حضارة شكلها الخارجي يوحي بالإخاء والتسامح والعدالة,أما عمقها فحقيقته تحمل كل أشكال القهر والعنصرية التي تلفي سيادة الآخر ووجوده وماضيه وحاضره ليكون البديل قائما على نموذج القوي المسيطر.

في خضم تفاعلات الذات بالآخر وبعد الحصول على الاستقلال السياسي عام 1956 بدأ الفعل الثقافي في المغرب يتجاوب مع تحولات الواقع الجديد وبدأ المسرح يقتحم مجال الصراع الاجتماعي وامكانات التخلص من مخلفات الماضي.

يتجل هذا مسرحيا وكخلاصة لتجمع نماذج تجريبية في الكتابة المسرحية والاقتباس والتكوين تحت إشراف فرنسيين,وبعد تنظيم المؤسسة المسرحية وتكوين فرقة التمثيل بدار الإذاعة أخذ المسرح المغربي يعدل مساره,ويغير أهدافه حتى تساير متطلبات الواقع. وبدأ يقرأ هذه الخلاصة محاولا جعلها خلفية غير معلن عنها يدفع بتوجهه الجديد نحو الجديد.

لقد برزت فرق مسرحية ” كالمعمورة ” واضطلع رائد المسرح المغربي عبدالله شقرون في الكتابة للمسرح المغربي من منطلقات مختلفة كلها تصب في صميم الحركة المسرحية المغربية,وبدا الاهتمام بالمؤسسة المسرحية المعاصرة التي احتوت الظواهر المسرحية العربية بين أحضانها، وكان لتوجيه الفرنسيين اندري فوازان ولوكا الأثر الكبير في تكوين الممثلين ونشر تقنيات الكتابة المسرحية بين المؤلفين,فكان لأحمد الطيب العلج,وفريد بنمارك,والطيب الصديقي وعبدالصمد الكنفاوي ومحمد سعيد عفيفي والهاشمي بن عمر الأثر الكبير على صورة الحركة المسرحية المغربية,هؤلاء الذين صاروا – رغم هوايتهم – يمثلون ظاهرة الاحتراف في المسرح المغربي في مقابل مسرح الهواة الذي كان العلامة البارزة في الصراع الثقافي المغربي للأسباب التالية:

1 – أنه مسرح,كان سياسيا حتى النخاع لأن الكتابة المسرحية لديه كانت تمنح مكونات ومقومات وجودها من قضايا التحرر في إفريقيا، والقضية الفلسطينية في بعديها العربي والدولي,إضافة الى التزامه بمسألة حرية وحقوق الإنسان العربي.

2 – إنه مسرح _رغم قلة الإمكانات المادية – فإنه كان يقوم على التطوع الإبداعي وعلى الوعي التاريخي لأن جل العاملين فيه من الطلبة والأساتذة.

3 – من هذا المسرح نبتت كل الأسئلة القلقة التي أحدثت قفزة نوعية في طريقة وأسلوب النتاج المسرحي.

هذا النوع من المسرح لم يكن يعيش على الجدل المغلق,والحوار الداخلي المسدود،بقدر ما كان يدعم الجدل المفتوح على كل التجارب المسرحية العالمية وعلى التراث العربي، وعلى رواد المسرح الطليعي العربي، فكانت النتيجة هي ظهور أسماء كان لها تأثيرها على الخطاب المسرحي الهاوي وهو يرسم ملامح وجوده من واقعه المحلي والعالمي. من هذه الأسماء محمد مسكين وعبدالسلام الحبيب ومحمد شهرمان وبرشيد وأحمد العراقي وعبدالحق الزوالي ومحمد البلهيسي ويحيى بودلال وعبدالقادر امبابو ورضوان احدادو، ومحمد الدحروش والحسن القناني ومصطفى رمضاني، وعلى اختلاف مستويات هؤلاء المسرحيين فإن أعمالهم طها تنخرط في بناء تميز المسرح العربي في الغرب بطبيعة تسير الى الامام لتعانق الأفق المشرق لتؤسس مسرحا _ خارج الخط والنموذج الذي أرادت أن تكرسه المؤسسات الرسمية.

طبيعة هذا المسرح تظهر في البيانات التنظيرية وفي الكتابات النقدية النوعية التي تؤكد اطلاعها بعمق على المسرحين العربي والغربي بكل ما يزخران به من تجارب ونتاج وعطاء. فهناك جماعة المسرح الاحتفالي وهناك بيان محمد مسكين ” مسرح النقد والشهادة ” وهناك المسرح الثالث وهناك المسرح الفردي المونودراما وكل ما تقوم به هذه البيانات هو إعادة النظر في المؤسسة المسرحية,وفي مسألة التعامل مع التراث,بل تؤكد على زعزعة الوعي السائد في كتابة النص الدرامي لجعله متحررا من المسرح الغربي القمعي لإخراج المسرح من برودة الجدران وجعله يتنفس في الهواء الطلق وفي الساحات العمومية كما كان الشأن عند الحكواتي والمداح والقوال والسامر والمحبظاتية,أي في المفرجات الشعبية التي كانت تقوم على التلقائية والعفوية وهو ما عمل الطيب الصديقي على انجازه في مسرحية ” المغرب واحد” و” مولاي إسماعيل ” و” معركة وادي المخازن “.

إن المسرح المغربي كباقي المسارح العربية يعيش ركودا غير مقصود ويحيا في وضع اضطراري وليس اختياريا في هذا الركود. غير أن في هذا الركود – غير المعلن عنه -ينفضح أمره حين ينطلق من المسرح الجاد شعاع الوعي ليقدم تصورا عقليا واعيا ينتقل من الذات الى مرجعيته لخلق كتابة تؤدي الى المعرفة الدلالية الإرادية بمسرح يعبر عن وضعه العربي الراهن,بعد تاريخ طويل ملي ء بالرضوض والانتكاسات ،هذه المعرفة الباحثة عن نتاج مسرحي يمارس كتابته في البحث عن الانسان في واقعية لها منظومتها وبناءاتها المتعددة التي تهدد المؤسسة أو تتجاوزها لتكون ذروة وظيفة هذا المسرح هي الوعي بهذه المنظومة وهذه البناءات.

ومع هذه القناعات استطاع المسرح المغربي أن ينتمي الى تجربة المسرح العربي بتوكيده الملحاح على الجوانب التالية:

1 – ان المسرح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت له آفاقه النظرية السليمة.

2 – أن تكون الكتابة المسرحية _ بمستوياتها التركيبية والصوتية والدلالية _ اختراقا مزدوجا للبنية المسرحية والمخيلة المنتجة,لتحصل الكتابة التي تؤدي الى المعرفة الحقيقية بطبيعة ومكونات المسرح ووظائفها التي تحركها لذة النص.

3 – إن تجديد المسر ح,وتجديد العالم لا يتأتيان بلفة وأدوات ورؤية قديمة,واحداث أي تحول فيهما يبقى رهين الصورة الجديدة التي يحملها المبدع عن العالم الذي يتغير حوله. بهذه العناصر يمكن أن نفسر تجاوز المسرح المغربي لما تقدمه هذه الصورة ا لجديدة – اليوم – والقديمة غدا، ونفسر في نفس الآن الطاقة الإبداعية الكامنة وراء الحركة المسرحية المغربية التي كتبت نصوصا مسرحية فيها تلتقي ثقافات وقراءات متنوعة للذات والتاريخ والمجتمع ولنظريات الدراما. فاستطاعت أن تمنح لذاتها شرعية الانتماء الى المسرح العربي، وتمكنت أن تروج نتاجها رغم غياب البنيات التحتية لوجود مسرح حقيقي، وعزوف المتلقي المغربي عن بعض عروض الهواة,خصوصا منها تلك العروض الغارقة في الغموض والضبابية والعناد الذي يلغي النص المكتوب,أو يكتب كتابة لا علاقة فيها بين الدال والمدلول على المستوى التركيبي.

إنه وفي غياب بوصلة معرفية حقيقية تقي هذا النوع من التجريب من مزالق وسلبيات المغامرة الابداعية بدون أفق يظل هذا النوع من الكتابة استثناء في الحركة المسرحية المغربية.

أما المشكلات التي تواجه هذا المسرح,فبعضها له علاقة بالسياسة الثقافية واختياراتها وتوجهاتها، أما بعضها الآخر فمرتبط بالتناقض الصريح بين الوعي النظري المسرحي، وبين ترجمة هذا الوعي الى فعل سليم.

إن ما يثير الانتباه في هذه المشكلات هو قدرة الحركة المسرحية المغربية على تجديد حياتها، وفك الطوق الذي يحول دون هذه الحركة. إنها كطائر الفينيق,كلما أوحى توقفها أو غيابها عن موتها إلا وتبعث لتأتي محملة بالإصرار على مواصلة العطاء. ورغم أن رواج المسرح الهاوي محدود، ورغم قلة الإمكانات فإن الوجه المشرق لهذا المسرح يظل العلاقة المميزة لما يقدمه المسرح المغربي العربي في أزمة كأزمة المسرح العربي، مرة تكون في الكم ومرات في النوع. مرة تكمن في التوتر بينه وبين المؤسسة ومرات تكمن في دخول المبدعين مرحلة اليأس أو التيئيس,إنها الحالات والتمظهرات التي توحد المسرح المغربي بباقي التجارب المسرحية العربية على امتداد خارطة الوطن العربي.

* هاك تجارب مسرحية لائقة للحديث في مجال هذا الفن تتناثر في خارطة المسرح العربي، هل تتفضل وتتحدث عنها على ال قل من البقعة المغربية ؟ وما رأيته فيها بفعل تواصلك مع الفرق المسرحية في كثير من المهرجانات ؟

– لا يعني الحديث عن التجارب المسرحية العربية في صيغة الجمع والتعدد والاختلاف سوى الإقراء بالصيغ المختلفة التي تنتج أساليب وخطابات المسرح العربي. وتؤكد مدى هيمنة صفة التجريب على الكتابة المسرحية العربية,حتى أن هذه الصفة صارت لصيقة بالقطاعين الخاص والعام,بالهواة وبالمحترفين,كل من موقعه يتحدث عن تجريبيته الخاصة,ويتكلم عن جديده وعن إضافاته التي جاءت بالفتح الجديد حتى أن هذه الصفة تحولت _ في النهاية _الى قناع يخفي حقيقة الممارسة المسرحية العربية وخلفياتها باسم متاهة التجريب,فلا يقدم الوجه الحقيقي لأصالة هز المسرح – إن كانت موجودة – اما إذا كانت مفقودة فهذه إشكالية تهدد ما حققه المسرح العربي من طفرات نوعية في الوعي بأدواته الإجرائية. وهنا يصير التجريب هدما بدون بناء. ونتاجا بدون إدراك حقيقي لقيمة العمل وبأدواته ،وهو ما لا يخفى على النقد المسرحي الموجود حين يزيل القناع من على المسرح الموجود فيصدر حكما يرى أن بعض التجارب المسرحية التي تدعي التجريب ليست علاقة صحة وعافية,بقدرها هي حقيقة وواقع المسرح العربي الباحث عن المسرح العربي داخل هذا التناقض الصارخ بين الجيد العالم والرديء الجاهل,بين الصادق والمدعي، بين السليم والعليل.

إن التجارب المسرحية _ بكثرتها تستوقفنا وتحفزنا على تصنيفها وفق مقاييس موضوعية تقبل صحيح هذه التجارب وترفض زائفها لنستطيع الحكم على هذا الصنف بأنه لائق ومقبول ،ومثقف ونحكم على ذلك النوع بأنه مرفوض وملفي لأنه بدون ثقافة بدون رؤيا بدون حياة.

هذه المقاييس نريد لها أن تتأسس على الأسئلة النقدية التالية:

1 – هل استطاع التجريب المسرحي العربي فهم واستيعاب النظريات المسرحية الغربية في كتابة النص الدرامي ونص العرض ونظريات المتلقي حتى يستخلص من التفاعل أسسه النظرية,وقواعده الفنية دون السقوط في أحضان الغرب ؟

2 – في كتابة النص الدرامي ودون الحديث عن إعلام المسرح العربي هل استطاع الغرب التعرف على ما لدينا من تجارب وطاقات إبداعية خلاقة ؟

3 – كيف يفهم المسرحيون العرب التجريب ؟ هل هو الانبهار بالنموذج الغربي في الكتابة أم هو الانفلاق على التراث والظواهر المسرحية العربية ورفض الآخر/الغرب ؟

4 – هل نملك نقدا متخصصا يطور أدواته حين يكون المسرح العربي قد طور امكاناته الفنية والفكرية,أم أننا لم نصل بعد الى مرحلة تأثير هذا النقد في صيرورة المسرح العربي؟

هذه الأسئلة تحتاج الى وقفة متأنية تتطلب إجابات لا تعرف التبرقع بالشعارات والمصطلحات لتخفي ضعف هذه الإجابات. إننا لا نغالي إذا قلنا أن رواج المسرح العربي في ضوء السؤال المطروح _ وفي ضوء هذه الأسئلة يعرف نوعا من الاجتهاد والإضافات النوعية,هذا الاجتهاد وهذه الإضافات النوعية تظل رهينة محبسين,المحبس الأول يتمثل في محدودية رواج النتاجات المتميزة على طول الوطن العربي، أما المحبس الثاني فهو أن كثيرا من التجارب المسرحية التجريبية تسقط في الغموض من أجل الغموض ومنها تستطيع خلق الدلالات الكافية لتبلغ خطابها المسرحي وهو ما حول هذا الغموض صراخا وهرجا ومرجا لا يعرف النظام والتنظيم ولإلغاء النشاز والفوضى من بنية العرض المسرحي.

ربما سيكون الحديث بالنماذج هو أفضل الطرق لتوضيح صورة الواقع المسرحي العربي، ولا عطاء هذا التوضيح مداه في الفعل الثقافي المسرحي، فهناك تجارب تقدم جودتها على أنها نموذج المسرح الطليعي العربي – بعد أن تمكنت من لفت الانتباه اليها.

وهناك تجارب لا تزال تتلمس طريقها لتأصيل الظاهرة المسرحية في الرقعة الجغرافية التي تنتمي اليها.

وفي رأينا أن هذه التجارب كثيرا ما وجدت الفرصة سانحة للظهور في أحد المهرجانات العربية التي تنظم في دمشق وبغداد أو القاهرة أو قرطاج أو الرباط أو في مهرجان المسرح لدول مجلس التعاون الخليجي، فكانت بحنق تجارب تقدم تفردها وابداعها وتعطينا الأمل في حقيقة ما تقدمه. على أن كثيرا مز الأسماء بدأت بالمهرجانات لتصير فيما بعد علاقة متميزة في المسرح العربي.

إلا أن وجهة النظر هاته – تبقى نسبية – لأن هناك مسرحيات أخرى لا تشارك في هاته المهرجانات – لأسباب لا مجال للخوض في خلفياتها تبقى خارج المناسبة تحمل ثقافتها وتجريبها الحقيقي بعيدا عن أضواء المهرجانات والجوائز والمسابقات ويفعل تواصلي بجل المهرجانات العربية صارت عندي قناي راسخة,وهي أن فرص اللقاء والحوار والاختلاف العربي بكل حمولاته الفكرية والثقافية والفنية والسياسية ظاهرة صحا داخل وخارج المهرجانات.

والمهرجانات هي المتنفس الوحيد، والخيط الرفيع الذي يحمي الثقافة المسرحية العربية من الضياع والانغلاق في زمن يكرس الحدود ويلغي التواصل,ويفرض نمطه الواحد في التفكير والكتابة. ان كل مهرجان مسرحي عربي هو مشروع ثقافي جديد يتطلب من المسرحيين استثمار وجوده لترويج النتاج المسرحي العربي للوصول الى أكبر عدد من المتلقين.

**

نقلا عن مجلة نزوى

أجراه: هيثم يحيى الخواجة

(كاتب وناقد مسرحي من سوريا)

تماهي موقع مختص بالشعر العربي و الدراسات الأدبية و الإنسانية

تماهي موقع مختص بالشعر العربي و الدراسات الأدبية و الإنسانية